こんにちは、

ともやんです。

ヘルベルト・フォン・カラヤン(1908-1989)

モーツァルトと同じ、オーストリア、ザルツブルクの出身

1954年にヴィリヘルム・フルトヴェングラーが亡くなった後、ベルリンフィルの終身指揮者に就任。

その後、クラシック音楽の主要ポストや音楽祭をことごとく手中に収め、『帝王』と呼ばれた指揮者です。

さて、今日はそのカラヤンが帝王になる前のウィーンフィルとの録音をご紹介します。

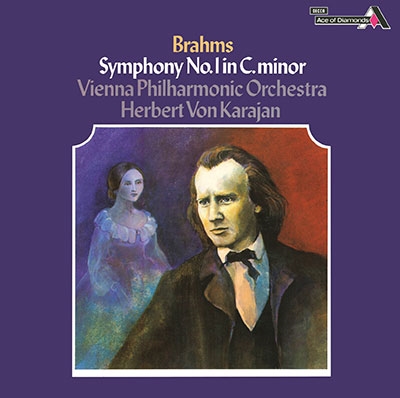

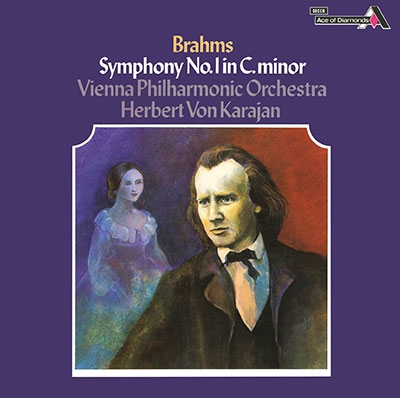

曲目は、ブラームス交響曲第1番ハ短調。

名曲中の名曲です。

カラヤンのブラームスの1番というと、ベルリンフィルと複数回録音していてそれも凄いんですが、このウィーンフィルとの録音も素晴らしいのです。

カラヤン ブラームス交響曲第1番 59年ウィーンフィルと

ヨハネス・ブラームス – Johannes Brahms (1833-1897)

交響曲第1番 ハ短調 Op. 68

Symphony No. 1 in C Minor, Op. 68

1.(13:53) I. Un poco sostenuto – Allegro

2.(09:12) II. Andante sostenuto

3.(04:57) III. Un poco allegretto e grazioso

4.(17:35) IV. Adagio – Piu andante – Allegro non troppo ma con brio

total(45:37)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 – Vienna Philharmonic Orchestra

ヘルベルト・フォン・カラヤン – Herbert von Karajan (指揮)

録音:1959年3月23日~28日

ブラームス: 交響曲第1番、悲劇的序曲<タワーレコード限定> ヘルベルト・フォン・カラヤン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

※タワーレコードからは、限定盤。世界初SA-CD化ハイブリッド盤として出ています。

カラヤンの録音というと膨大な60年代から70年代に掛けてのベルリン・フィルとの演奏を連想させて、このブラームスの第1交響曲もベルリンフィルとは複数回録音しています。

カラヤンは、クラシック音楽の大衆化に大いに貢献した人で、

中には、それがクラシック音楽を堕落させたという人もいますが、

だからカラヤンの演奏が悪いのかと言うと違います。

僕自身は、中学生以来そろそろ半世紀に達しようとするクラシック音楽ファンですが、その割にはカラヤンのLP、CDは少なく、一時は本当にカラヤンの演奏はつまらないと思っていた時代がありました。

どちらかというと食わず嫌いだったのかもしれません。

カラヤン やっぱり凄かった ウィーンフィルとブラームスの1番

そんな食わず嫌いの僕に、無理やり嫌がる僕の口にねじ込んできたのが、アリアCD店主の松本氏でした。※正確にいうと松本氏の著書。

それまでの僕は、高校生のころ購入した、カラヤン&ベルリンフィルのブルックナーの”ロマンティック”(1970年イエス・キリスト教会の録音)だけは、評価していましたが、

ベートーヴェンに至っては、全然生ぬるいと感じていました。

そんな僕にカラヤンは凄いんだぜ!と教えてくれたのが松本氏でした。

70年代初期のEMIから出ていたチャイコフスキーの交響曲第5番と6番”悲愴”が、うるさがたの玄人たちの黙られる名演だとその著書で紹介していました。

早速購入して聴きました。

演奏が始まってから、終楽章が終わるまで、まさに黙ってしまいました。

そうなのです、圧倒されてしまったのです。

僕は、オートバイが好きで、単気筒やビックツインなどのエンジンの鼓動を感じさせるようなオートバイが好きですが、1000cc以上のマルチエンジンの咆哮を聴いても身震いするほど興奮します。

カラヤンの演奏はそんな圧倒的なパワーで、首根っこを押さえられてねじ伏せられる快感に似ています。

カラヤン&ウィーンフィルの名盤 帝王前夜のブラームス第1番

ブラームスの交響曲第1番というとコンサートでも人気曲でそれこそCDやLPは数多の如く出てきました。

僕も数えたことが無いですが、多分10数枚所有していると思います。

ザンデルリンク&ドレスデンシュターツカペレ

ベーム&ウイーンフィル

クレンペラー&フィルハーモニア

ワルター&コロンビア響

ケンペ&ミュンヘンフィル

ヴァンと&北ドイツ放送響

などなど。

でもカラヤン&ウィーンフィルは、その中で重厚さと丁寧さを併せ持った名盤です。

特に低音部のチェロやバスの動きが、はっきりと聴こえしかもそれはまろやかで煌きそして厚みと重さを持っているのです。

しかも、カラヤンのテンポは颯爽とした印象を持っていましたが、このブラームスは、むしろ遅めで、それが巨大な建築物の様そそり立ち、見上げるような印象を受けます。

51才のカラヤン。

音楽界の帝王前夜の迫力の名盤です。

![]()

にほんブログ村

↑

クリック応援お願いします。

コメント