こんにちは、

ともやんです。

素晴らしい録音を聴きました.

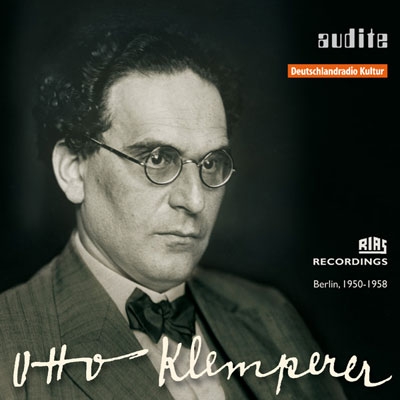

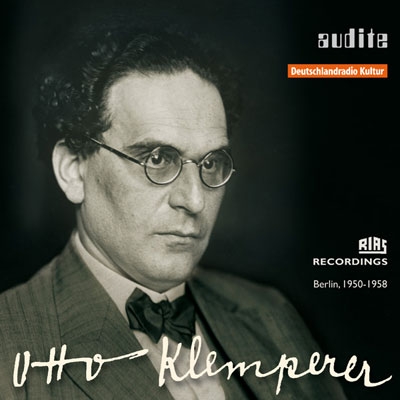

リリースされてから久しいですが、『オットー・クレンペラー/ベルリンRIAS録音集 1950-58』から、ベートーヴェンの交響曲第2番の演奏録音を聴きました。

その感動をレビューして行きたいと思います。

ベルリン時代のクレンペラー

録音の日時は、1958年3月29日のベルリンの音楽大学でのコンサートが収録されたものです。

当時クレンペラーは72歳。

フィルハーモニア管弦楽団とのベートーヴェンの交響曲全集のステレオ録音のプロジェクトは既に始まってました。そんな好調さを伺わせる気迫のこもった演奏です。

しかし、クレンペラーは何かと逸話の多い人で、このまますんなり行かないのが常だったようです。

この録音の約半年後の9月に寝たばこによる大やけどで1年あまりも治療に専念しなければなりませんでした。

それでも不死鳥のように蘇り、1959年8月にはフィルハーモニア管との終身のレコード契約を結ぶとたちまち回復して直後の録音したベートーヴェンの交響曲第5番は、歴史的な名演とまで言われています。

そしてその後クレンペラー&フィルハーモニア管のコンビは、ステレオ録音で多くの名演を残して行くのです。

クレンペラーのベートーヴェン交響曲第2番

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン – Ludwig van Beethoven (1770-1827)

交響曲第2番 ニ長調 Op. 36

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36

1.(13:05)I. Adagio molto – Allegro con brio

2.(11:46) II. Larghetto

3.(03:44) III. Scherzo: Allegro

4.(06:47) IV. Allegro molto

total(35:22)

ベルリン放送交響楽団 – Berlin Radio Symphony Orchestra (Radio-Sinfonie-Orchester Berlin)

オットー・クレンペラー – Otto Klemperer (指揮)

録音: 29 March 1958, Hochschule fur musik, Berlin

クレンペラーのベートーヴェン第2番

この演奏を聴いてまず感じたのが、覇気に溢れていること。

ベートーヴェンの交響曲第2番自体が、青年期の作品ですが、その瑞々しさを70歳を過ぎたクレンペラーが見事に表現しています。

クレンペラーと言うと、特に60年代以降のスローテンポを思い起こす人もいるかもしれません。

しかし、この58年3月のライブは、まるで別人のような躍動感があります。

また僕が注目したのが、第1楽章で弦楽器を抑えて木管を旋律を浮き立たせているところです。

これは、59年に大やけどから復帰してすぐ録音したベートーヴェンの交響曲第5番でも顕著にわかるところですが、既にこの時のライブでも行っていることです。

木管楽器の響きは、金管に比べ音量が小さいことと、フレーズも繊細なものが多いので、クレンペラーの演出は、木管のチャーミングさを浮き立たせていて僕は好きです。

ベートーヴェンの交響曲第2番

ベートーヴェン初期の交響曲で、古典的形式の枠内にありながらエネルギーと躍動感に満ちた作品。

第1楽章の力強い推進力、第2楽章の優美さ、第3楽章の活発なスケルツォなど、のちの大作曲家の片鱗を随所に感じられる。1802年の作で、苦悩と闘う姿勢も見える。

クレンペラーがRIASオリジナル・マスターから甦る

~20世紀巨匠の貴重ライブ音源がついにCD化~

ついに実現!最高音質での正規復刻

RIASオリジナル・マスターからの音源を用いた、望みうる限り最高音質でのCD化が実現しました。

ドイツの名門レーベルauditeの「ドイチュラントクルトゥーア」シリーズに、20世紀を代表する巨匠オットー・クレンペラー(1885?1973)が登場です。

収録は、第二次大戦後にヨーロッパ音楽界へ復帰したクレンペラーが、RIAS交響楽団(のちのベルリン放送交響楽団)を指揮した1950~58年の記録。

ベートーヴェン、モーツァルト、マーラーといった彼と縁の深い作曲家の作品が並び、選曲にも強い説得力が感じられます。

戦前から戦後へ──ベルリンとクレンペラー

1907年、マーラーの推薦を受けてプラハで指揮者デビューを果たしたクレンペラーは、バルメン、シュトラスブルク、ケルン、ヴィースバーデンなどで活動し、やがてドイツを代表する存在となります。

中でも1927年から始まるクロール・オーパーでの仕事は特筆すべきものです。

ベルリン国立歌劇場の一部門として設立された同劇場では、ヒンデミット《カルディヤック》《今日のニュース》、シェーンベルク《期待》《幸福な手》、さらにはクレンペラー自ら演出を手がけたストラヴィンスキー《エディプス王》《マヴラ》など、現代音楽を積極的に紹介。

同時に、従来の名作にも革新的な演出を加え、多くの話題を呼びました。

ナチスの台頭と亡命、そして断絶

しかし、ドイツ経済の悪化とナチスの圧力によりクロール・オーパーは1931年に閉鎖。

1933年にはクレンペラー自身もナチス政権を逃れ、アメリカへ移住します。

戦後、クレンペラーがヨーロッパに復帰しても、ベルリン国立歌劇場は戦前の因縁を理由に彼との接触を断絶。

結果として、「ベルリンでのクレンペラー」の演奏機会は限られたものとなり、今回のCDセットのようにまとめて聴ける機会は極めて貴重です。

注目すべき収録内容

本セットには、クレンペラーの代表的なレパートリーが並びます。

厳格な構築美を誇るベートーヴェン、深い精神性のモーツァルト、そして師マーラーの交響曲と、いずれも聴き応えある名演ばかりです。

特に注目すべきは、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番。

ソリストには、シュナーベル門下で「ベートーヴェン弾き」として知られたフリッツ・リーベンスアーム(1906年ケーニヒスベルク生)を迎えており、おそらく初出と思われる演奏です。

また、クロール・オーパー時代に特別な関わりのあったヒンデミットの作品も収録されており、彼の音楽的記憶と美学を映し出す内容となっています。

まとめ:歴史的意義と音楽的価値

この「ベルリン時代のクレンペラー」セットは、単なるライブ音源集にとどまらず、戦争・亡命・再出発という激動の時代を生き抜いた一人の芸術家の軌跡をたどる記録です。

文化史的にも音楽史的にも価値の高い一枚として、多くのクラシックファンにとって必携のセットと言えるでしょう。

コメント