こんにちは、クラシック音楽にハマって早50年、ともやんです。

今回は、20世紀を代表する名指揮者カール・ベーム(1894-1981)が手がけた、モーツァルトの交響曲全集をご紹介します。

ベームは1959年から1968年にかけて、当時知られていたモーツァルトの交響曲47曲をベルリン・フィルとともに録音しました。

後にホグウッドによる71曲の全集が登場し、学術的にはそちらにスポットが当たるようになりますが、僕にとってこのベーム盤こそ、まさに「正座して聴くべき全集」です。

レコード店で神々しく展示されていたあの重厚で豪華なLPレコードを収めた箱―中学生だった僕は、モーツァルトの肖像が描かれたあの重量感あるジャケットを前に、ただただため息をついていました。

ベームとモーツァルト ― 伝統と風格の名盤

僕がクラシックを聴き始めた1970年代初頭、モーツァルトの交響曲を選ぶなら、ワルター指揮コロンビア響か、ベーム指揮ベルリン・フィルが定番でした。

愛読していた志鳥栄八郎著『世界の名曲とレコード』でも、モーツァルトの交響曲第39番・40番・41番「ジュピター」の推薦盤として、常にベームとワルターの名が挙がっていたものです。

全集という意味では、ワルターは人気の後期作品に絞って録音していたため、全曲を網羅したベーム盤に軍配が上がります。

中学生の僕にとって、15枚組LPで3万円近いこの全集は、まさに憧れの存在でした。

1970年代当時のLPレコードは、1枚が2,800円~3,500円もした時代。

中学生の小遣いでは、数ヶ月に1枚買えるのがやっと。

だからどの盤を選ぶかに真剣そのもの。

だからこそ、この全集に対する思い入れは50年経った今でも特別なんですね。

現在、僕の手元にあるベームの全集は、モーツァルトだけでなく、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスの交響曲全集も含まれたCD22枚組のセット。

中古CDショップで4,000円程度で手に入れたもの。

新宿の大手中古店で見つけた時は、長年の夢があっけなく叶ってしまったような、少し拍子抜けしたような、でも嬉しい出来事でした。

ベームによるモーツァルト交響曲全集の全体像

録音時期と楽団

モーツァルト交響曲全集(全47曲)

カール・ベーム指揮/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

主な録音年と内容

1959年:第32番、第35番「ハフナー」、第38番「プラハ」

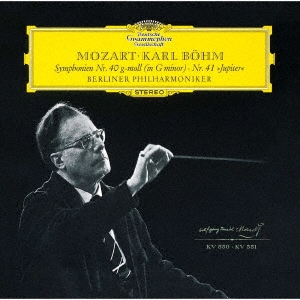

1961年:第40番

1962年:第41番「ジュピター」

1966年:第26番、第31番「パリ」、第34番、第36番「リンツ」、第39番

1968年:残りの37曲

この録音は、初めから全集として企画されていたわけではなく、長い年月をかけて完成されたものです。

録音時期によって、ベルリン・フィルの顔ぶれも、録音技術も大きく変化していきました。

ベームも60代半ばから70代半ばへと年齢を重ね、厳しさから柔らかさへと表現が移っていく様子が感じられます。

たとえば1962年録音の「ジュピター」までは、彫りの深い造型美と重厚な響きが際立っています。

一方、1966年以降の録音では、音色はより明るく華やかになり、モーツァルトの若い時期の交響曲を、ベームが楽しげに指揮しているような印象を受けます。

個人的おすすめ:「プラハ」と「ジュピター」

この全集から、特におすすめしたいのが以下の2曲です:

交響曲第41番「ジュピター」(1962年録音)

ベームのモーツァルト第40番とジュピター

CDジャケットは、共に同じ画像を使っていますが、1972年に僕が買ったLPとお暗示なのが嬉しいです。

「ジュピター」は名盤としての評価も高く、特に終楽章のフーガの壮麗さは圧巻です。

そして僕がぜひ推したいのが「プラハ」。

評論家たちがあまり取り上げないのが悔しいほどですが、この演奏には特別な魅力があります。

ベルリン・フィルのやや暗めの音色の中から、木管楽器の煌めきが星のように瞬くさまに、僕は心を奪われてしまいます。

ベームのCDの現役盤

残念ながら今(2025年7月時点)では、僕が所有しているCDセットは、現役ではありません。

クラシックのCDはプレス数が限られているのか、廃盤と発売が繰り返されています。

現時点で、タワーレコードとHMVのオンラインショップで購入できるカール・ベーム指揮のCDをご案内します。

この中から気に入った一枚をぜひ選んでみてください。

また掘り出し物を見つけるという楽しみのある中古店巡りもおすすめです。

最後に:ベームを聴くことの意味

1970年代、レコード店にはベーム、カラヤン、ワルター、バーンスタインの名がずらりと並んでいました。

フルトヴェングラーやトスカニーニは、ちょっとマニア向けの存在という印象。

ベームは、カラヤンのような華やかさとは対照的に、精神的な深みや構築の厳しさを持ち味とし、「堅実でスタンダードな演奏」として一時代を築きました。

今ではあまり語られなくなったベームですが、僕はこう思います。

モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスの交響曲を初めてじっくり聴くなら、まずベームを聴いてほしい。

そして、何度も聴いて耳を養ってから、他の名指揮者の解釈に触れてみてください。

ベームは、クラシック音楽の王道を示してくれる、いわば「音楽の基準点」となる存在だと僕は思います。

コメント

ベーム、ワルター共に時代を代表する指揮者。私は小学校の頃祖母からワルターの田園LP(もちろんモノ)をプレゼントされクラッシックへの始まりだった。1962年にワルターのモーツアルト後期交響曲全集を小遣いをため買って今もある。35,36,38,39,40,41コロムビア交響楽団による晩年の録音。ジュピターはバーン

スタイン、ウイーンフィル、カセットとCDを持っていて時に聴き構成オケの力量はワルターより・・・とも思う。記事中CDとの記載がある。しかし可能ならLPで聴いてもらいたい。臨場感で大きな違いを感じてもらえるだろう。