こんにちは、

ともやんです。

いくつかの合唱団に所属している関係で、合唱仲間も何人かいます。

僕のようにある程度の年齢になって合唱を始めた人が多いですが、厳しい合唱団でプロのように活動している人もいます。

今回は、そんな友人から招待されたコンサートの感想です。

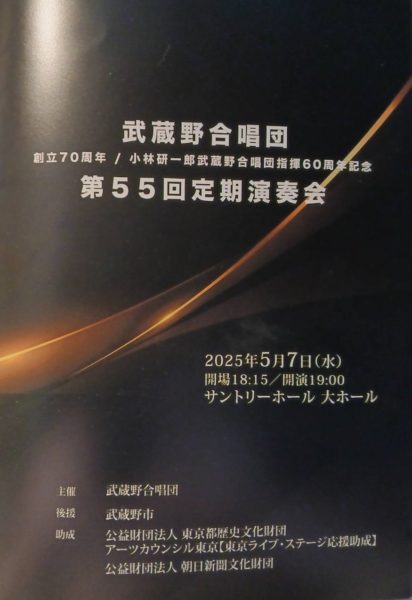

小林研一郎のヴェルディのレクイエム

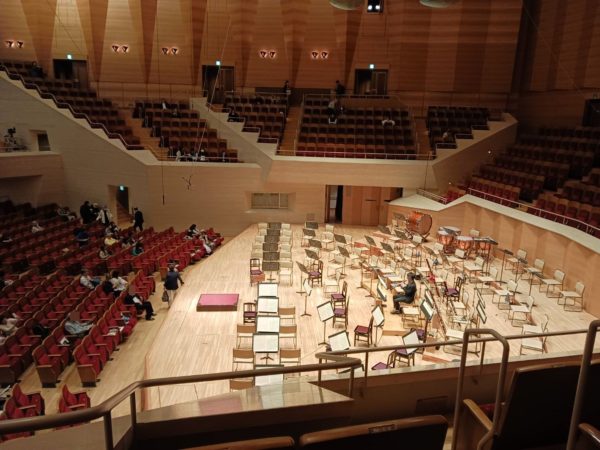

先日の5月7日夜、サントリーホールでヴェルディのレクイエムを聴きました。

主催の武蔵野合唱団の友人が招待してくれたのです。

席が、ちょうどステージの真横から見られる位置で、指揮者、オーケストラ、ソリスト、合唱団と平均的に見える場所で、音響的なことはわかりませんが、コンサートでは演奏者を観察したい僕には、好ポジションでした。

ヴェルディのレクイエムは、モーツァルト、フォーレと並んで三大レクイエムと言われている傑作です。

しかし、僕はあまり馴染みがないので、そんな時は演奏者を観察するのが楽しいです。

指揮者のコバケンさんは、今年で85歳。

武蔵野合唱団とは、20代の時からの付き合いがあるそうです。

日本を代表する巨匠なのに腰の低い方で、観客へのサービス精神も旺盛な方です。

終演後も観客の期待に応えて、多分急遽だと思いますが、第4曲「サンクトゥス」をアンコールでやってくれました。

僕は、大晦日に行われる「ベートーヴェンは凄い!全交響曲連続演奏会」に10年連続で通っています。

その10回の内コバケンさんは8回指揮しています。あとの2回は広上さんです。

そんな関係で、現在、いや過去も含めて一番実演を聴いている指揮者です。

武蔵野合唱団について

そして何と言っても合唱団。

70年の歴史を誇る、首都圏の市民合唱団の中でももっとも長い活動をしている合唱団のひとつと思います。しかもメンバー全員楽譜を持たず、暗譜での出演。

それだけに声もよく通り、迫力ありました。

僕の友人は、昨年ウィーンにベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」を歌いに行った時、同室だったMさんです。

僕と同世代の方で、ベートーヴェンの第九のステージで、現在まで300回近く立ってきた方で、生涯どこまで記録を伸ばすかと楽しみです。

関西出身の方ですが、昨年より東京に移転してより活動の幅を広げられています。

今後また第九などで一緒のステージに立つこともあると思うので楽しみです。

東京シティフィルとソリスト

東京シティフィルハーモニック管弦楽団は、今回初めてその実演を聴きました。

日本のプロのオーケストラは、世界的に見てもレベルは高いと思っています。

僕がクラシック音楽を聴きだした1970年頃は、僕が初心者過ぎていたため、日本のオーケストラというとなんか海外のオーケストラに比べ下に見ていましたが、いまは違います。

むしろ世界的に観てもトップクラスだと思っています。

コンサートマスター氏の頭が僕と同じ涼しい感じだったのでより親近感を持ちました。

ソリストの中では、森麻季さんにどうしても目が行ってしまいました。

美人ソプラノ歌手として人気の森麻季さんは、やはりステージ映えのする、すらっとした小顔の方で、出番の合間の給水する詩型にも品がありました。

ただ声量については、他のソリストに比べ少し物足りなく感じてしまったのは、その体格的な面からとも感じました。

あとソリストたちの連帯感も実演ならではで、出番でない時は着席してして、自分の番になると立って歌います。

そして終わると再び着席するのですが、そんな時、他のソリストが音がしないように拍手しているのです。

こういう光景はいままで見たことがなかったのでいいものだなと思いました。

ヴェルディのレクイエムの名盤紹介

ヴェルディのレクイエムは、モーツァルト、フォーレと並ぶ三大レクイエムと称されています。

個人的には、かなり前ですが、自分が合唱団のメンバーとして歌ったこともあることからモーツァルトのレクイエムには親近感を持ちます。

フォーレに関しては、ほとんど聴いたことがないので何とも言えません。

ヴェルディは、そのダイナミックさから、レクイエム、そして宗教音楽のイメージからは遠く感じます。

それは、ベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」を連想させます。

しかし、声楽の扱い方は、やはりオペラ作曲家ヴェルディはさすがです。

ベートーヴェンの器楽的とも思える扱い方に対して、声楽を知り尽くしたヴェルディの音楽は、独唱でも合唱部分でも聴いていて惚れ惚れしてしまいます。

自分のぜひ歌ってみたくなりました。

ショルティ&ウィーン・フィル他

さすがに傑作だけに録音の数も多いですが、僕が気に入っているのはショルティ&ウィーン・フィルのものです。

1967年と録音は古いですが、アナログ全盛期の録音だけに、むしろ現代のデジタル録音に比べ、自然な音でよる深いものを感じさせます。

僕は特にパバロッティのどこまでも伸びるかのようなテノールに魅了されました。

僕はショルティの演奏は、特に好きな方ではないのですが、このヴェルディのレクイエムに関しては、絶賛したいです。

あまり馴染みのなかったこの作品を大好きにしてくれた演奏です。

ジュゼッペ・ヴェルディ – Giuseppe Verdi (1813-1901)

レクイエム

Messa da Requiem

total(83:31)

作詞 : ミサ典礼文 – Mass Text

ジョーン・サザーランド – Joan Sutherland (ソプラノ)

マリリン・ホーン – Marilyn Horne (メゾ・ソプラノ)

ルチアーノ・パヴァロッティ – Luciano Pavarotti (テノール)

マルッティ・タルヴェラ – Martti Talvela (バス)

ウィーン国立歌劇場合唱団 – Vienna State Opera Chorus

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 – Vienna Philharmonic Orchestra

ゲオルク・ショルティ – Georg Solti (指揮)

録音: October 1967, Sofiensaal, Vienna, Austria

まとめ

クラシックのコンサートで目を閉じて聴いている人はいるのでしょうか?

もしそんな方がおられてらもとってももったいないことです。

せっかくなんですから、音楽自体になじめなくてもぜひ演奏者を観察してみてください。

また、クラシックのコンサートでは、つい眠ってしまうという方もいらっしゃいます。

それもひとつの音楽的効能ですし、僕も普段の睡眠不足を解消している場合も時にあります。

でもそんな時、演奏者を観察してみると面白い発見がたくさんあると思いますよ。

やはり実演はいいですね。

僕は、仲間からの案内でよくアマチュアのコンサートにも行きますが、そこにももった多彩な人間模様が描かれています。

コメント