こんにちは、

ともやんです。

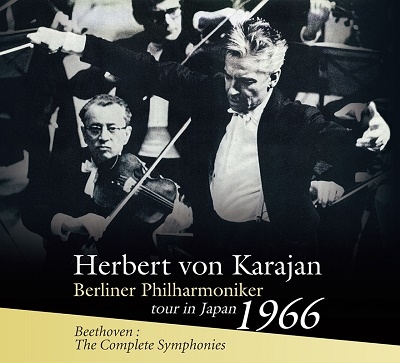

カラヤンは、1966年にベルリン・フィルと来日公演を行い、当時としては驚くような企画、つまり5夜連続でベートーヴェンの交響曲全曲を連続演奏するというコンサートを行いました。

それについてあーだこーだと記したいと思います。

今回で4回目です。

前代未聞の第4夜のプログラム

CDには、全12ページと読み応え十分の柴田南雄氏の興奮気味のコンサートレビューも付いています。

柴田氏が作曲家でしたが、文筆家としても相当な方で、それによると当時コンサートツアーである都市を訪れ、同地で5夜連続演奏するということもしかもそれがベートーヴェンの9曲の交響曲全てをやるということは前代未聞だったのではないか、と記しています。

つまり前代未聞のベートーヴェン交響曲連続演奏会1966が、1966年(昭和41年)4月12日から16日まで、上野の東京文化会館で行われたのです。

5夜連続のプログラムで、オヤッと感じたのは第4夜のプログラム。第2と第8交響曲そしてレオノーレ序曲第3番。普通のコンサートなら序曲を最初に置いて、交響曲2曲だよね。

ところが、第4夜は、最後に序曲を置いています。第1夜がコリオラン序曲から始まり6番、5番、4番、7番、1番、3番と続き第4夜は、2番と8番でレオノーレ序曲第3番で締め括る。

まるで8つの交響曲を序曲で括り、まるで翌日の第九の序章のような演出になっています。

まさに前代未聞の第4夜のプログラムだったのです。

コンサート・マスターが代わると

しかもこの第4夜は、コンサートマスターが代わっています。シュヴァルベが休みで代わって同じ第1コンサートマスターの称号ながら31さいの若きトマス・ブランディスが担当しました。

解説を書いた柴田南雄氏は、音色的に多少ガサガサしたように感じる、と記しています。

ただ僕は、むしろ第2番は、曲の性格もあるかもしれませんが、勢いがある印象を受けました。それがコンサートマスターの影響かどうかは僕にはわかりません。

しかし、この第2番は、特に気迫溢れる名演です。

カラヤン ベートーヴェン交響曲第2番・第8番&レオノーレ3番 1966

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン – Ludwig van Beethoven (1770-1827)

交響曲第2番 ニ長調 Op. 36

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36

1.(10:23) I. Adagio molto – Allegro con brio

2.(10:25) II. Larghetto

3.(03:53) III. Scherzo: Allegro

4.(06:18) IV. Allegro molto

total(30:59)

——————-

交響曲第8番 ヘ長調 Op. 93

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93

5.(08:48) I. Allegro vivace e con brio

6.(03:59) II. Allegretto scherzando

7.(05:58) III. Tempo di menuetto

8.(07:04) IV. Allegro vivace

total(25:49)

——————-

序曲「レオノーレ」第3番 Op. 72b

9.(14:29) Leonore Overture No. 3, Op. 72b

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 – Berlin Philharmonic Orchestra

ヘルベルト・フォン・カラヤン – Herbert von Karajan (指揮)

録音:15 April 1966, Tokyo Bunka-Kaikan, Tokyo, Japan

ベートーヴェン交響曲全曲連続演奏会 ヘルベルト・フォン・カラヤン ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

カラヤンとベルリン・フィルは1966年4月12日から16日にわたりベートーヴェンの交響曲の全曲コンサートを行いました。毎日のプログラミングはカラヤン自身が熟考し、最大の効果があがるように工夫されています。

また最初に「コリオラン」、最後の第9の前に「レオノーレ第3番」という序曲を配し、すべてがメインの第9へ向かうように設計されています。これについては連日会場で聴き詳しくレポートし、カラヤンの意図を分析した柴田南雄氏渾身の名解説をブックレットに全文掲載しているのも無上の価値ありと申せましょう。

コメント