こんにちは、

ともやんです。

今年がヨハネス・ブラームスの生誕190年の年です。昨日の5月7日が誕生日でした。190年という区切りはあまり切りがよくないのか、メディアや肝心の音楽ソフトのサイトなどでもあまり騒がれていないようです。

なら、ブラームス・ファンの僕がということで、昨日の誕生日を起点としてブラームスの作品と名演の名盤などを紹介していきたいと思います。

ブラームスの交響曲と言えばザンデルリンク

旧ソ連、東ドイツで活躍し何度も来日し読売日本交響楽団の名誉指揮者でもあったクルト・ザンデルリンク(1912-2011)。内田光子とのベートーヴェンのピアノ協奏曲全集を録音し、その堅実で重厚な音楽作りは、高い評価を得て、日本にも多くのファンがいます。

僕もその端くれで、特にシュターツカペレ・ドレスデンとベルリン響との2つのブラームスの交響曲全集は、ブラームスの交響曲を語るうえでは外せない名盤だと思っています。

またクルト・ザンデルリンクの息子たちも著名な音楽家として有名です。

トーマス(1942-)とトーマスの異母弟のシュテファン(1964-)が指揮者、その弟ミヒャエルが、チェロ奏者として活躍しています。

ミヒャエルは、チェロ奏者としてゲヴァントハウス管、ベルリン放送響の奏者として活動後、ソリストとして、バイエルン放送交響楽団やベルリン・ドイツ交響楽団、ウィーン交響楽団、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団、パリ管弦楽団、ロサンジェルス・フィルハーモニックといった世界のメジャーオケと共演しました。

ミヒャエルは、2001年に指揮者としてデビューし、その後は指揮者としての活躍が目立っています。現在は名門ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務めています。

クルトとミヒャエル・ザンデルリンクのブラームス

昨日のヴェンツァーゴの軽やかなブラームスとは違い、ミヒャエル・ザンデルリンクの演奏は、父親譲りというか遅めのテンポのオーソドックスな演奏です。

いや、渋味がありわびさびを感じさせる父親の演奏より、より潤いを感じるミヒャエルの演奏は僕は好きです。

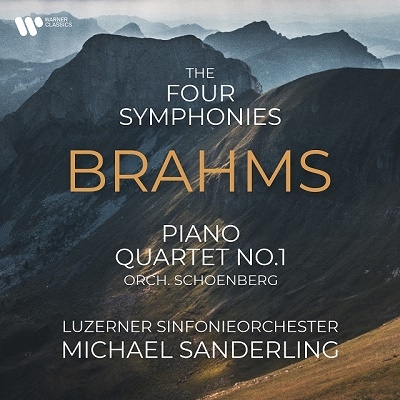

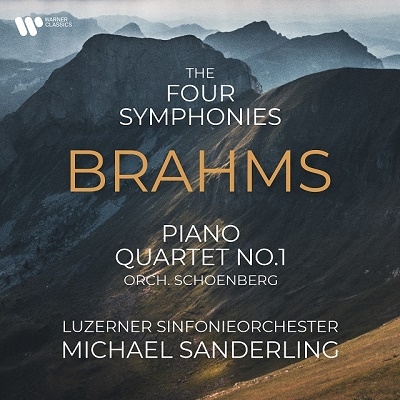

ミヒャエル・ザンデルリンク ブラームス交響曲もいいのだ!

しかし、決して面白味のないものではなく、弦楽器、特にチェロの豊かな響き、木管を引き立てたり、内声部を活かして響きは、聴いていてブラームスの交響曲は、なんて美しんだろうと感じさせてくれました。

しかも穏やかな性格の第2番だからよりそう感じたのでしょうか。

まだ第2番しか聴いていませんが、これはおすすめの全集であることは間違いと感じました。

ミヒャエル・ザンデルリンク ブラームス交響曲第2番

ヨハネス・ブラームス – Johannes Brahms (1833-1897)

交響曲第2番 ニ長調 Op. 73

Symphony No. 2 in D Major, Op. 73

1.(21:02) I. Allegro non troppo

2.(10:05) II. Adagio non troppo

3.(05:16) III. Allegretto grazioso (quasi andantino)

4.(10:04) VI. Presto ma non assai

total(46:27)

ルツェルン交響楽団 – Lucerne Symphony Orchestra

ミヒャエル・ザンデルリンク – Michael Sanderling (指揮)

録音: 7-12 February 2022

ブラームス 交響曲全集 ミヒャエル・ザンデルリンク ルツェルン交響楽団

ルツェルン交響楽団による交響曲作品の録音は非常に少なく、今回200年以上の歴史を経て、ルツェルン交響楽団への新たな展望として、特に後期ロマン派の交響曲のレパートリーが注目を浴びてきています。

最近の演奏はピリオド解釈も入りつつのテンポも速めの「推進力に富む魅力的な柔軟性」という表現のものが多い中、このM・ザンデルリンクの演奏は少し前までのブラームスの演奏のように「重厚なサウンドで濃厚なロマンを描く」という表現が合っているかも知れません。

しかしヴァイオリンの艶やかなサウンド、管楽器との対比はここで新しく見いだされたもの。それはこの遅めなテンポと、所々に入るアゴーギクによる大きな呼吸で表現が可能となったものでしょう。

通常余白に入る管弦楽作品「悲劇的序曲」「大学祝典序曲」などは無く、ここではシェーンベルク編曲版の「ピアノ四重奏曲第1番ト短調」が収録されている点も彼らしいところ。大注目の演奏録音です。

コメント