こんにちは、

ともやんです。

僕は、1987年から94年に掛けて仕事でモスクワを訪れています。

回数にして20回弱でしょうか。

※クレムリンと聖ワシリー寺院

しかも滞在人数はせいぜい3日から4日と少なく、モスクワを十分語るには少ないですが、そこでは、モスクワに住む人々との触れ合いがありました。

僕が訪問した外国で、そこに住む人々との僅かな触れ合いでも好きになる国、好きになれない国がありました。

モスクワは断然好きになった都市です。

ショスタコービッチ 交響曲第4番の逸話

ショスタコーヴィチは、1975年(昭和50年)に亡くなっているので、僕がクラシック音楽を聴き始めたときはご健在で、だからいまでも現代の作曲家というイメージが強いです。

でも、もう40年以上前に亡くなっているので、それだけ僕も年を取ったということです。

さて、ショスタコーヴィチの交響曲第4番は、1935年から36年に掛けて作曲されました。

完成と同時にレニングラード・フィルハーモニー交響楽団と初演に向けてリハーサルを進めていましたが、そのリハーサル中にショスタコーヴィチ自身が突然総譜を撤回してしまい発表をしようとしなくなりました。

※画像はイメージです

表向きの理由は、自ら失敗作と断じたことですが、交響曲第4番を作曲中に、オペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」が、社会的なリアリズムに反する作品として批判を受けたため、この4番シンフォニーで再度批判されることを怖れたのだろうと思われます。

ちなみに当時のレニングラードフィルは、ムラヴィンスキーは指揮をしたりしていましたが、常任になる前(1938年に常任指揮者就任)で、年単位で常任が変わり、楽団員の士気も落ちていた時期のようです。

その結果、初演はなんと25年後の1961年になりました。

ショスタコーヴィチ交響曲第4番 初演まで25年

上記の様にショスタコーヴィチの交響曲第4番は、初演まで25年の歳月が流れました。

出版は翌年の1962年で、同年にはエディンバラ音楽祭でも初演されました。

編成は非常に大きく、すべての管楽器は4本ずつ用い(ホルン8本)、6台のティンパニほか多数の打楽器を加わります。

楽章は3つですが、演奏時間は60分以上掛かる大曲です。

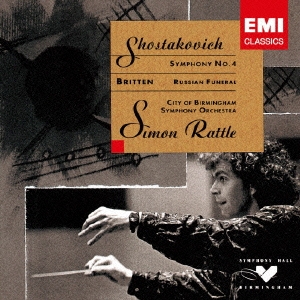

CDは、まだ30代だったサイモン・ラトル指揮バーミンガム市立交響楽団の名演がおすすめです。

宇野功芳氏は、これ一枚あれば十分と高く評価しているCDです。

僕は、今回初めて聴きましたし、曲も初めてですが、まさに切れば血が出るような演奏で、一発でこの曲と演奏が好きになりました。

サイモン・ラトルの名盤 ショスタコーヴィチ交響曲第4番

ドミートリー・ショスタコーヴィチ – Dmitry Shostakovich (1906-1975)

交響曲第4番 ハ短調 Op. 43

Symphony No. 4 in C Minor, Op. 43

1.(27:44) I. Allegretto poco moderato

2.(08:47) II. Moderato con moto

3.(25:47) III. Largo

total(62:18)

バーミンガム市交響楽団 – City of Birmingham Symphony Orchestra

サイモン・ラトル – Simon Rattle (指揮)

* * * * * * * * * *

ベンジャミン・ブリテン – Benjamin Britten (1913-1976)

4.(05:48) ロシアの葬送 4.

Russian Funeral

バーミンガム市交響楽団 – City of Birmingham Symphony Orchestra

サイモン・ラトル – Simon Rattle (指揮)

録音:1994年7月(1-3) 1994年12月(4)

サイモン・ラトル ショスタコーヴィチ:交響曲第4番&ブリテン:ロシアの葬送音楽

「黄金時代」の中でもベストワンといえる録音。ショスタコーヴィチの交響曲でも最近になって真価が認められてきた「謎をはらむ傑作」に、

いちはやく決定的名演を刻むあたりがラトルらしい。

これに続く時期に録音した一連のシマノフスキと並んで、ラトル&CBSOの到達したレベルの高さを確認するには絶好のアイテム。

Amazonの商品説明より

まとめ

ショスタコーヴィチは、昨年より少しずつ聴きだしました。

今年は、ショスタコーヴィチについては、もっとより聴き込んでいこうと思っています。

そして引き続きショスタコーヴィチの名曲と名盤をご紹介して行きます。

それに加え僕のモスクワでの体験や思い出も盛り込んでいければと考えています。

コメント