こんにちは。

ともやんです。

フルトヴェングラーとチャイコフスキー悲愴が示すロマン主義の真骨頂ってタイトルで記事を書いてみることにしました。

繊細で情熱的で悲観主義的なフルトヴェングラーには、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」が、相応しいと思います。

ところが、意外と録音が少ない。

しかもかなり古い録音しかないようです。

今回は、その貴重な録音について考えたいと思います。

フルトヴェングラーと悲愴録音の背景

1938年、ドイツはオーストリアを併合、さらに、ミュンヘン会談によってチェコスロヴァキアの一部であるズデーテンのドイツ併合も決まった。

こうしてヒトラーの領土拡張の野心は現実のものとなっていき、世界大戦への序章が始まりました。

さらに、ドイツ国内では11月にユダヤ人が大量虐殺される「水晶の夜」事件が起きました。

このような年に、ヘルベルト・フォン・カラヤンは、1938年4月8日にベルリンフィルにデビューしました。

のちにフルトヴェングラー最大のライヴァルとなるカラヤンが、なんとフルトヴェングラーが首席を務めるベルリンフィルに客演したのです。

ただ、当時のフルトヴェングラーにとって、カラヤンになんの感情もなく、自分の息子ほどの22歳年下の青年音楽家をどうのこうのという判断基準は持っていませんでした。

なにせ、彼は、カラヤンの演奏は、聴いたことがなかったのです。

参考文献:「カラヤンとフルトヴェングラー」中川右介著、幻冬舎新書、「フルトヴェングラーの全名演名盤」宇野功芳著、講談社α文庫

フルトヴェングラー チャイコフスキーの悲愴

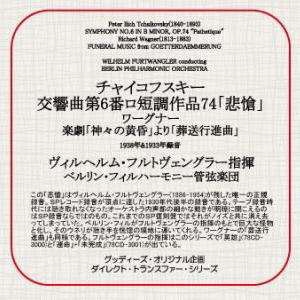

ピョートル・チャイコフスキー(1840-1893)

交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

Ⅰ(20:11) Adagio-Allegro non troppo

Ⅱ(08:50) Allegro con grazia

Ⅲ(09:14) Allegro molto vivace

Ⅳ(10:21) Finale: Adagio lamentoso-Andante

ウィリヘルム・フルトヴェングラー指揮

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1938年10月25日~27日

フルトヴェングラー/チャイコフスキー:交響曲第6 番ロ短調作品74「悲愴」

演奏の解説は、宇野氏のお願いしよう。

「フルトヴェングラーの全名演名盤」宇野功芳著より

フルトヴェングラーと悲愴と戦争の足音

1933年に政権をとったヒットラーのナチスは、1938年の11月にゲッベルスの扇動でドイツ全土で、ユダヤ人の大量虐殺を行っています。

そして翌1939年9月1日に、ドイツ軍はポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まりました。

そんな暗い影が忍び寄る世相で、ドイツ音楽界もナチスの弾圧で、命の危険を覚った多くの音楽家がアメリカなどに亡命しています。

ブルーノ・ワルターも1月31日もアメリカに渡っています。

しかし、フルトヴェングラーは、政治と音楽とは全く別のものという信念から、愛するドイツのために祖国に残り音楽活動を続けました。

フルトヴェングラーを悩ますカラヤンの出現

そんな中、1938年に新鋭のカラヤンが、初めてベルリン・フィルを振っています。

このフルトヴェングラーの悲愴が録音された翌年39年には、カラヤンは初めてベルリン・フィルと録音しましたが、その曲目が、チャイコフスキーの悲愴だったのです。

フルトヴェングラーにとっては、カラヤンの挑戦状ともとらえられる、選曲です。

この時からフルトヴェングラーが亡くなるまで、二人のベルリン・フィルを巡る権力闘争が続くわけです。

さてこのフルトヴェングラー&ベルリン・フィルの悲愴は、官能的なポルタメントも使いながら緩急自在のドラマティックな演奏です。

ボルシチをドイツ風に味付けした演奏と言えば分かりやすいかな?

いや、余計分かりにくいか。。。

最後に

当時、カラヤンは30才。ほとんど無名に近い存在でした。

一方、フルトヴェングラーは、50才を超え、押しも押されもせぬ、ドイツ音楽会の重鎮でした。

そんな、フルトヴェングラーは、なぜカラヤンに闘争心を燃やしたか。

フルトヴェングラーは、カラヤンに何を見のでしょうか?

ただフルトヴェングラーの1930年代の貴重な録音には変わりありません。

そんな中、1938年にカラヤンは初めてベルリン・フィルをコンサートで振ったのでした。

![]()

音楽(クラシック) ブログランキングへ

↑

クリック応援お願いします。

コメント